プロフィール

西谷 公明(にしたに ともあき)

1953年生まれ

エコノミスト、

(合社)N&Rアソシエイツ 代表

<略歴>

1980年 早稲田大学政治経済学部卒業

1984年 同大学院経済学研究科博士前期課程修了(国際経済論専攻)

1987年 (株)長銀総合研究所入社

1996年 在ウクライナ日本大使館専門調査員

1999年 帰任、退社。トヨタ自動車(株)入社

2004年 ロシアトヨタ社長、兼モスクワ駐在員室長

2009年 帰任後、BRロシア室長、海外渉外部主査などを経て

2013年 (株)国際経済研究所取締役・理事、シニア・フェロー

2018年 (合社)N&Rアソシエイツ設立、代表就任

What's New

最新ニュース

-

コラボ

中国ウォッチ(41)

日中関係悪化と日本企業の戦略

-

講 演

JOIグローバルトピックセミナー

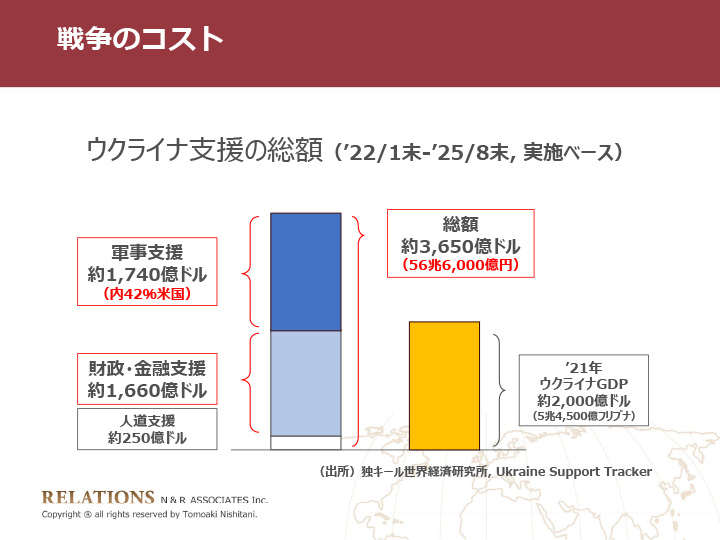

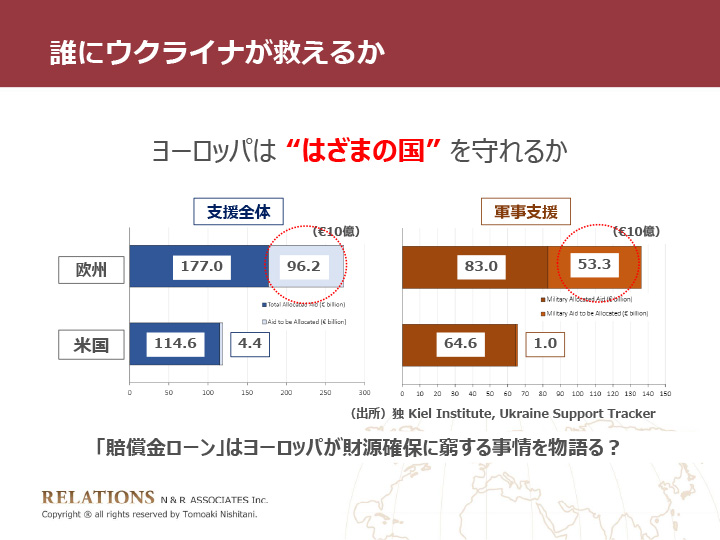

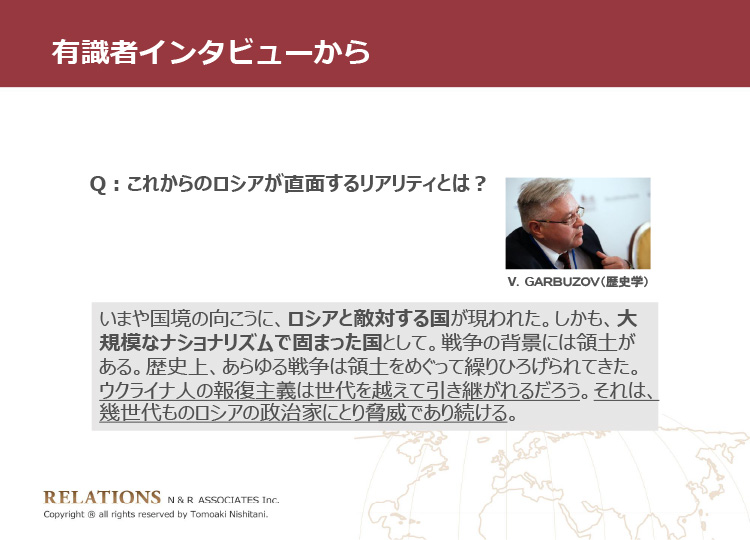

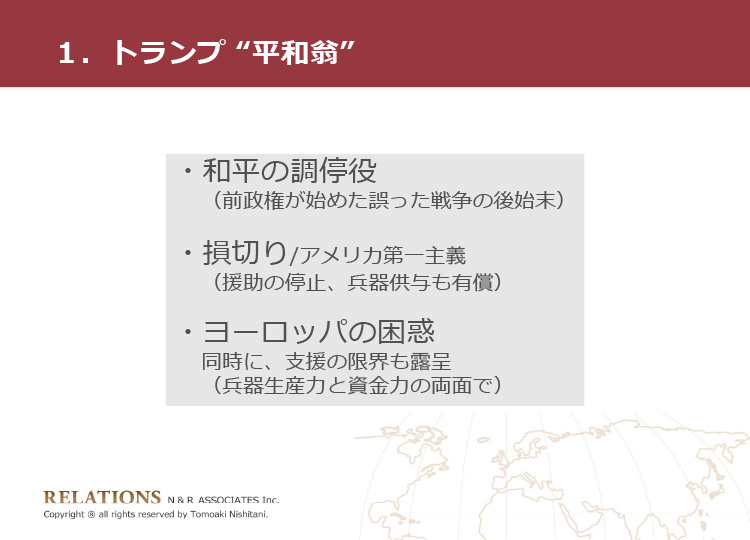

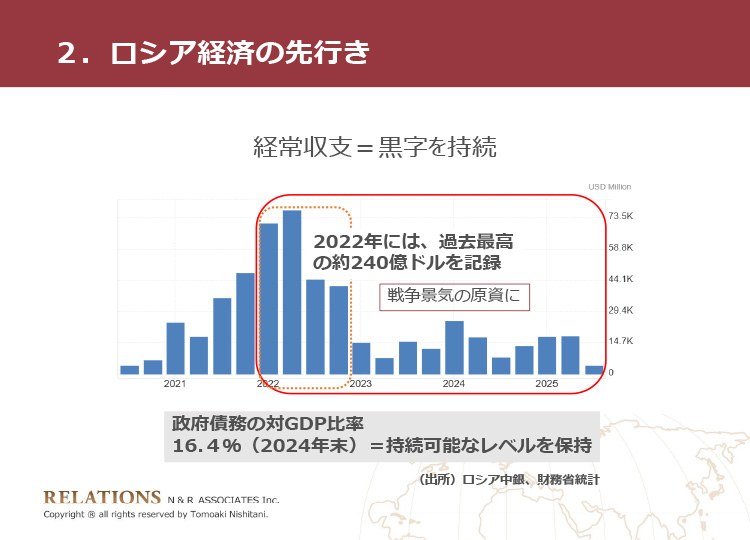

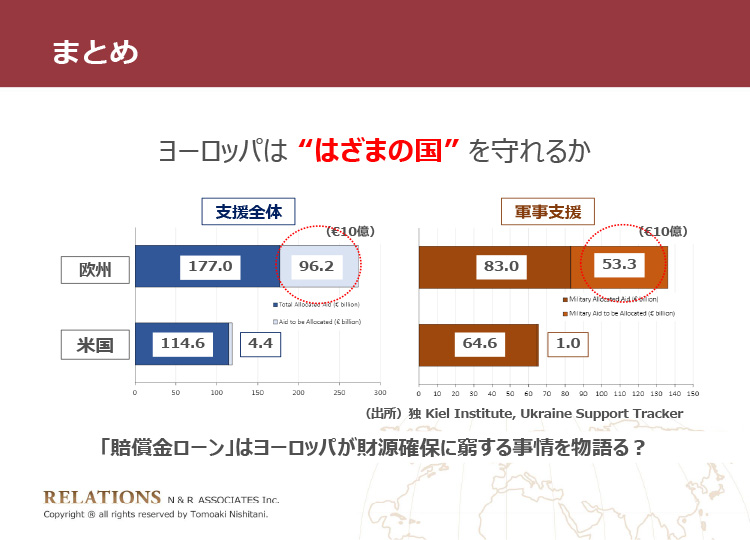

「ロシア・ウクライナ戦争-霞む和平」(抄録)

『海外投融資』(2026年1月号)

著 書

-

復 刊

ウクライナ 通貨誕生-

独立の命運を賭けた闘い岩波現代文庫、2023年1月

-

著 書

ロシアトヨタ戦記

中央公論新社、2021年12月

目次

プロローグ

第一章 ロシア進出

第二章 未成熟社会

第三章 一燈を提げて行く

間奏曲 シベリア鉄道紀行譚

第四章 リーマンショック、その後

エピローグ

あとがき -

著 書

ユーラシア・ダイナミズム-

大陸の胎動を読み解く地政学ミネルヴァ書房、2019年10月

目次

関係地図

はしがき-動態的ユーラシア試論

序 説 モンゴル草原から見たユーラシア

第一章 変貌するユーラシア

第二章 シルクロード経済ベルトと中央アジア

第三章 上海協力機構と西域

第四章 ロシア、ユーラシア国家の命運

第五章 胎動する大陸と海の日本

主要参考文献

あとがき

索 引 -

著 書

通貨誕生-

ウクライナ独立を賭けた闘い都市出版、1994年3月

目次

はじめに

序 章 ウクライナとの出会い

第一章 ゼロからの国づくり

第二章 金融のない世界

第三章 インフレ下の風景

第四章 地方周遊~東へ西へ

第五章 ウクライナの悩み

第六章 通貨確立への道

第七章 石油は穀物より強し

終 章 ドンバスの変心とガリツィアの不安

後 記

ウクライナ関係年表

西谷公明オフィシャルサイト

Tomoaki Nishitani official site